Aspects épidémiologiques

L’incidence exacte des carcinomes de la lèvre est difficile à

évaluer car ils font l’objet d’une approche épidémiologique

globale avec les cancers de la cavité buccale, du pharynx et

du larynx (voies aérodigestives supérieures [VADS]) et les

cancers de l’oesophage. Certaines caractéristiques sont en effet

communes, parmi lesquelles le fait qu’ils soient souvent liés au

tabagisme et à la consommation excessive d’alcool. Les derniers

indicateurs et données en France [1] figurent dans le

tableau I.

Les 24 500 nouveaux cas de cancers des VADS et de l’oesophage

observés correspondent pour 63 % à la sphère « lèvres,

cavité buccale, pharynx » (pour 17 % au larynx et pour 20 % à

l’oesophage). Selon les enquêtes, la distribution précise par

sous-localisation varie, elle n’est pas toujours disponible en

France. En 1995, sur un total de 21 597 cancers des VADS

(14 926 chez l’homme et 6 671 chez la femme), 410 localisations

labiales (code 140 dans la classification ICD-9, et C00 dans

l’ICD-10) ont été enregistrées (375 hommes et 35 femmes)

ayant entraîné 104 décès (92 hommes et 12 femmes) [2].

Dans les localisations VADS, le cancer des lèvres est en

7e position chez l’homme et en 9e position chez la femme

par ordre de fréquence. Il représente 6,6 % des cancers

buccaux en France (2 % seulement dans notre série à l’hôpital

de la Salpêtrière) [3].

Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux rapportés de

manière plus générale chez les caucasiens (race blanche), où

le cancer labial représente 25 à 30 % de tous les cancers

buccaux [4,5]. Cette variation est probablement due à une

implication différente des principaux facteurs de risque : radiations

ultraviolettes (UV) et tabac.

Le carcinome épidermoïde labial est un cancer de l’homme

d’âge mûr. Le sex-ratio est de 10 à 20 :1. La femme est affectée

dans 2 % à 2,8 % des cas ; 90% des patients ont plus de 45 ans

et 50 % ont 65 ans et plus [4]. Le carcinome de la lèvre rouge

est beaucoup plus rare chez les ethnies à peau foncée dont les

individus à peau jaune.

Facteurs étiologiques

L’exposition chronique au soleil (UV) constitue un risque

admis de carcinome labial prédominant chez les personnes

à peau claire ayant vécu au grand air, exposées au soleil et

aux intempéries (paysans, marins) ou vivant dans des latitudes

très ensoleillées (Australie, Texas. . .). Le rôle carcinogène

des UV B est démontré et apparaît prépondérant

devant les UV A et C. Le risque augmente avec la durée de

l’exposition et l’âge, avec un effet seuil. C’est souvent sur des

lésions de chéilite actinique que le carcinome épidermoïde

peut se développer. Son incidence n’est toutefois pas toujours

corrélée à l’exposition au soleil. Comme on l’a vu, d’autres

facteurs exogènes interviennent et ont une action synergique,

en particulier le tabagisme. Le tabac qui peut être

consommé de diverses manières (cigarette, pipe, chique

etc. . .) peut être responsable de kératoses ou leucoplasies

où les dysplasies épithéliales sont fréquentes, faisant le lit du

carcinome épidermoïde labial.

Des carcinomes labiaux ont par ailleurs été observés chez les

greffés d’organes (reins, coeur, foie) sous traitement immunosuppresseur

dans des délais variant de 2 à 4 ans [6]. Chez les

transplantés rénaux par exemple, il est prouvé que le risque est

majoré en fonction du phototype (clair), d’une exposition

solaire élevée et de la durée de l’immunosuppression induite.

Le rôle cocarcinogène du HPV (Human Papilloma Virus),

fréquemment trouvé dans les lésions de ces patients, demeure

controversé. Il l’est moins dans le carcinome verruqueux qui

peut occasionnellement se localiser aux lèvres avec une évolution

lente vers la transformation maligne.

D’autres affections telles les lésions chroniques (radiodermites,

brûlures) peuvent faire le lit du cancer labial. Il faut également

citer la maladie de Bowen, l’érythroplasie de Queyrat et certaines

génodermatoses tel le xeroderma pigmentosum ou

l’albinisme.

Aspects cliniques

La localisation typique du carcinome épidermoïde labial est le

tiers moyen de la lèvre inférieure. C’est également la localisation

privilégiée chez la femme même s’il existe un plus grand

pourcentage de localisations labiales supérieures que chez

l’homme.

Cliniquement, il apparaît d’emblée, ou se développe sur une

lésion précancéreuse.

Lésions précancéreuses

La leucoplasie est la plus fréquente dans notre expérience. Elle

est le plus souvent d’origine tabagique (leucoplasie en pastille

de la lèvre inférieure des fumeurs de cigarette avec parfois une

lésion similaire en « décalque » au niveau labial supérieur)

(figure 3). Il s’agit de placards plissés blanchâtres plus ou

moins épais et étendus mais superficiels. L’aspect est soit

homogène (hyper-, ortho-, et parakératosique avec un infiltrat

inflammatoire chronique), soit nodulaire inhomogène

(speckled leucoplakia des anglosaxons) où des dysplasies

épithéliales sont souvent rencontrées [7]. Toute fissuration,

érosion ou végétation apparaissant sur une leucoplasie labiale

fait craindre une transformation maligne.

Le carcinome épidermoïde labial peut aussi se développer à

partir d’une chéilite actinique [6]. C’est une hyperkératinisation

réactionnelle apparaissant sur des lésions initialement érythémateuses

et squameuses à surface irrégulière non indurée. Des

croûtes se forment, et leur arrachement provoque de petits

saignements (figure 4). Des surinfections sont possibles. Les

lésions de chéilite actinique doivent être surveillées régulièrement

(au moins 1 fois par an). Il est difficile d’y apprécier

cliniquement la transformation maligne et un contrôle histologique

est souvent indispensable. En présence de dysplasies,

l’exérèse est la règle, souvent en recourant à une vermillonectomie.

Il s’agit de l’ablation de l’ensemble de la lèvre rouge

pour examen histologique de la totalité de la pièce. La réparation

se fait par glissement de la muqueuse de la face interne de

la lèvre inférieure. Il est à noter que la chéilite actinique peut

être associée à d’autres kératoses actiniques des téguments

exposés, particulièrement la face.

Chéilite actinique et chéilite tabagique peuvent s’associer et

augmenter le risque de carcinome.

Enfin, le carcinome épidermoïde labial peut se développer sur

d’autres lésions précancéreuses comme :

l’e´ rythroplasie de Queyrat (rarement labiale pure) ;

les le´ sions liche´ niennes chroniques ;

les le´ sions de lupus chronique ;

une che´ ilite glandulaire chronique, les cicatrices de bruˆ lures ;

les radiodermites ;

les ulce´ rations chroniques.

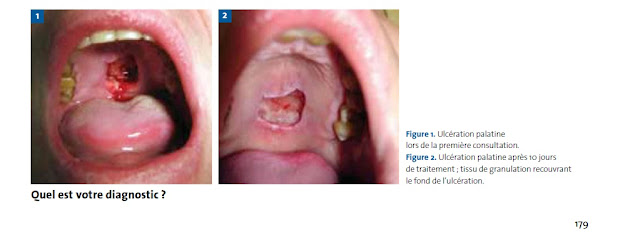

Types de description

Le carcinome épidermoïde se présente le plus souvent sous

forme d’une érosion chronique, croûteuse, ou comme une

ulcération à bords irréguliers, infiltrante, d’évolution lente

(figure 5). L’aspect de tumeur végétante ou bourgeonnante

est plus rare. Un signe important est l’induration de la lésion

qui est perceptible en périphérie, plus ou moins étendue en

profondeur, qui déborde toujours largement les limites visibles

de la lésion. En évoluant, la tumeur prend une forme ulcérovégétante.

L’extension du côté buccal peut atteindre le

sillon gingivolabial, la gencive et l’os mandibulaire ou en

dehors la commissure labiale et la joue avec dans ce dernier

cas un pronostic beaucoup plus sévère. Des localisations labiales

multiples sont possibles. Des carcinomes épidermoïdes

peuvent être présents dans d’autres localisations, VADS ou

cutanées.

Les métastases ganglionnaires sont habituellement tardives ; la

fréquence des métastases lymphatiques primaires varie de 2 à

10 % lors de la première consultation [8] ; elles sont sousmentales,

sous-mandibulaires et, dans les cas avancés, préauriculaires

et jugulocarotidiennes. Les carcinomes très bien

différenciés métastasent dans moins de 10 % des cas alors que

les carcinomes peu différenciés métastasent près d’1 fois sur 2.

Les carcinomes labiaux supérieurs croissent plus vite et métastasent

plus rapidement que les carcinomes labiaux inférieurs,

probablement parce que le drainage lymphatique labial supérieur

est plus riche. Métastases mandibulaires et métastases

multiples entraînant des paralysies de nerfs crâniens ont aussi

été rapportées.

Histopathologie

Le carcinome épidermoïde se développe sur une muqueuse

d’apparence saine ou atteinte d’une précancérose originelle

que l’on peut encore parfois reconnaître [9]. C’est une prolifération

épithéliale maligne développée aux dépens des kératinocytes.

Selon le degré d’infiltration et de franchissement de

la membrane basale, on parle de carcinome in situ (ou intraépithélial

ou dysplasie sévère), de carcinome micro-invasif ou

de carcinome invasif.

Dans le carcinome in situ, il existe une transformation segmentaire

de l’épithélium portant sur toute sa hauteur sans

modifications de la membrane basale. L’épithélium est irrégulièrement

stratifié, avec des noyaux de forme et de taille

inégales, hyperchromatiques et des mitoses visibles jusqu’en

surface. Dans le carcinome micro-invasif l’aspect est proche,

mais on détecte également quelques brèches dans la basale

avec effraction de cellules carcinomateuses dans le chorion. Le

carcinome épidermoïde invasif est fréquemment constaté

d’emblée ou succède aux stades précédents. Il se distingue par

la pénétration de lobules ou travées carcinomateuses en plein

chorion ou déjà dans les tissus adjacents. Un infiltrat inflammatoire

plus ou moins important est présent dans le stroma.

Plusieurs types histologiques peuvent être distingués selon le

degré de maturation kératinocytaire (carcinomes différenciés,

peu différenciés, indifférenciés). Le moins différencié est le

carcinome à cellules fusiformes. Des cellules indépendantes,

fusiformes, ressemblant aux sarcomes y sont observées.

L’étude immunohistologique permet de trouver dans le cytoplasme

de quelques cellules des filaments de cytokératine, ce

qui signe l’origine épidermoïde de ces tumeurs.

Le pronostic des carcinomes épidermoïdes infiltrants (« grading »

histologique) est fonction demultiples facteurs : taille initiale de

la tumeur (T de la classification TNM), présence ou non de

métastases ganglionnaires homo- ou controlatérales, type histologique

(les formes moins différenciées étant en principe plus

sévères), l’existence d’un certain degré de neurotropisme et

enfin la topographie. Les cancers de la lèvre, comparés à ceux des

autres cancers des VADS, ont en principe un bon pronostic